もしもの車トラブル時に知っておきたい。バッテリーのつなぎ方

ロードサービスが出動するカートラブルのうち、件数第1位が「バッテリー上がり」です。

ヘッドライトや室内灯の消し忘れ、トランク閉め忘れなどでバッテリーが上がるケースもあれば、直前まで走れてたのに突然バッテリー上がりとなる、いわゆる「バッテリーの突然死」のケースもあります。

そのような時の対処法として、ジャンプスタートやバッテリー交換があります。難しい作業ではないので車を運転する人は全員知っておいたほうが良いのですが、それぞれの作業でバッテリーとのつなぎ方が分からないという方が多くいらっしゃいます。

そこで今回は、それぞれの作業の詳細を解説しようと思います。

ブースターケーブルを使用したバッテリーのジャンプスタート

バッテリーが上がってしまった時には、「ジャンピングスタート(ジャンプスタート)」といって、上がったバッテリーと他の車のバッテリーを接続し、電気を一時的に分けてもらってエンジンをかける方法があります。

用意するのは感電防止のゴム手袋と、赤と黒のブースターケーブル、そして救援するための車両(ハイブリット以外の通常車両)だけです。

まずブースターケーブルですが、これには許容電流があります。許容電流が大きいほどケーブルは太くなりますが、許容電流が100A以上のものを選ぶようにします(故障者と救護車がどちらも軽であれば50Aでもどうにかなりますが、できるだけ許容電流が大きいものを用意しておいたほうが良いです)。

ケーブル長さは5m以上のものが良いでしょう。作業性が全然違います。さらに、ショートの危険をできるだけ防ぐため、クリップの金属部分先端までゴムで隠れているものであれば、なお安心です。

覚えておくべきなのは、+:プラス端子用が赤、ー:マイナス端子用が黒という点です。赤のほうが+っぽいイメージなので、覚えやすいと思います。

またゴム手袋は電気を通さないという点と、万一液がかかっても心配ないという点で重宝しますが、金属のバリなどによる裂傷には弱いので注意してください。

さて、具体的な手順をここから説明します。

① 作業しやすい位置に救援車をもってくる

まず、故障車(バッテリーが上がったほう)と救援車(電気を分けてくれるほう)の車のボンネット位置を近づけて、エンジンを切ります。できるだけバッテリー同士の位置が近いほうが作業しやすくなりますが、あわてて接触事故を起こさないよう注意しましょう。

それぞれの車のボンネットを開けます。まず運転席にあるボンネットを開けるレバー(ボンネットオープナー)を使って、ロックを解除します。ボンネットオープナーは、ほとんどの場合ハンドルの右下あたりにあり、引いたり引っ張ったりするタイプがあります。

ロックを解除するとボンネットが半開きになるので、ボンネット前に行って隙間に指を入れ、レバーを上げながらボンネットを持ち上げます。ボンネットが落ちてこないよう、ステーで固定します。

② 端子を繋ぐ ※プラスとマイナスを間違えないように。また順番も大切。

1:最初に故障車のバッテリーの+端子に赤いケーブルを接続します。

バッテリーの+端子には、ショートを防止する樹脂やゴムのカバーが付いていることがあるのでそれを目印にしたり、バッテリー型式の末尾がRかLかで見分けることができます。

JIS規格バッテリーの場合、以下の図を参照ください。

アイドリングストップ車用バッテリーの表記では、末尾のL・R表示がない場合は「L」で、端子位置がRになる場合は末尾に「R」と表示されています。要は、型式をチェックすれば、端子を手前に見たときに、+がどちら側なのか分かるということです。もちろん車の取扱説明書に記載があるのであれば、それに従うのが確実です。

ケーブルのクリップが故障車バッテリーの+端子をしっかり噛むようにします。

2:次に救援車のバッテリーの+端子に、赤いケーブルの反対側を繋ぎます。 次に救援車のバッテリーのー端子に、黒いケーブルの反対側を繋ぎます。

3:最後に、故障車のボンネット内のボンネット内の金属部分で塗装されていない箇所に接続します。故障車バッテリーのマイナス端子では無い点がポイントです。 これはバッテリーからの火花が飛ぶことがあり、バッテリー内部から発生する水素ガスに引火するリスクを避けるためです(引火が発生することはほとんどありませんが、念のため)。

ポイント:ブースターケーブルを接続する順番は、安全のためによく覚えておきましょう。プラス端子から先に接続し、マイナス端子は最後に接続することが推奨されます。特に、マイナス端子を接続する際には、故障車よりも先に救援車のマイナス端子を接続することが、安全性を高めるためのポイントです。

③ エンジンを始動する

救援車のエンジンを始動させて、パーキングまたはニュートラルにした状態で、アクセルを踏み、エンジンの回転数を上げます。1分程待って、故障車のエンジンをかけてみます。ここでエンジンがかかれば、エンジンを止めずに上記②とは逆の順番で端子をはずします。

④ しばらく走行する

しばらく故障車のエンジンは止めずに走行させて、可能であればそのまま整備工場に行ってバッテリー点検してもらうと良いでしょう。

ジャンプスタートを行う際の注意点

ジャンプスタートを実施する場合、故障車と同じ電圧のバッテリーを搭載する車を選ばなければなりません。 一般的な乗用車では12Vのバッテリーが用いられていますが、トラックなどの大型車では24Vを使用していることが多く、バッテリーが上がった乗用車に対して大型車を救援車として使用することはできません。

また、ハイブリッド車の補機用バッテリーと他車のバッテリーをブースターケーブルでつなげてジャンプスタートすることは厳禁です。ハイブリッドシステムの故障や火災のリスクがあります。

また、前述のとおりブースターケーブルには許容電流があります。許容電流が小さいケーブルですと、エンジンを始動するための電気を供給できません。ブースターケーブルに繋いで復活させようとしたけどエンジンがかからない場合は、より許容電流が大きいケーブルに交換するのも一つの手です。

ケーブルが用意できないときはロードサービスや業者に頼ったほうが早い場合も多いです。加入している自動車保険(任意保険)に故障時のレッカー搬送や応急対応といったロードサービスがついている場合もあるので、確認しておくと良いでしょう。

バッテリー交換が必要になったら

バッテリー自体が寿命を迎えている場合、ジャンプスタートさせて復活した後にエンジンを止めると、その後エンジンがかからなくなる場合が多々あります。また、少ないケースですが、走行中に急に止まってしまったりする可能性もあります。

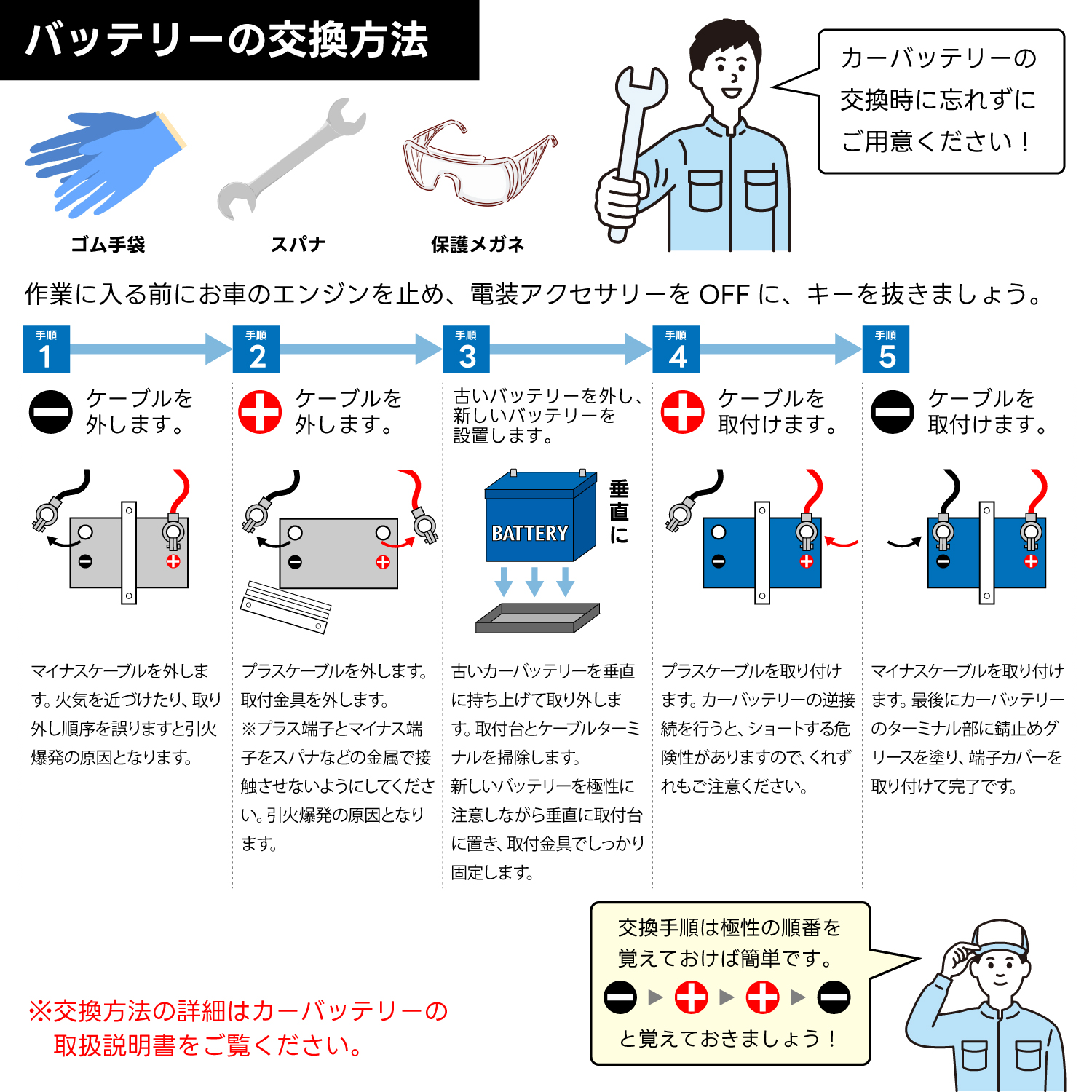

寿命を迎えたバッテリーはなるべく早めの交換が必要です。整備工場にお任せするのも安心ですが、バッテリー交換は手順も簡単で、必要な工具もスパナやレンチといった基本工具のみなので自分で行うことも可能です。

手順は以下の画像にまとめていますので、ご参考ください。

交換時のケーブルつなぎ方

交換する前に、極性の順番マイナス→プラス→プラス→マイナスを覚えておきましょう。ポイントとしては、以下のとおりです。

・ケーブルを外すときは、マイナス端子(-端子)から外すこと

・ケーブルを取り付けるときはプラス端子(+端子)から取り付けること

・マイナスとプラスを間違えないよう、くれぐれも注意

作業の際にバッテリーのプラス端子に触れるときは、マイナス端子が外れている状態であることを意識しましょう。マイナス端子がつながっている状態で作業すると、例えばプラス端子のナットをスパナで緩める際に、ボンネット内の金属にナットが接触すればショートが発生します。

マイナス→プラス→プラス→マイナスの順番は間違えないようにしましょう。

せっかく自分でバッテリー交換するなら、コスパのよい高品質バッテリーを。

当店RCAでは様々なカーバッテリーを取り扱っておりますが、その中でも特におすすめしたいのが、価格・品質・長期保証と三拍子揃ったRCAオリジナルバッテリー「LAKE FIELD(レイクフィールド)」です。

各社バッテリー価格を上げていっている中、まだまだ頑張っています。「このバッテリーに変えた後は、セルモーターが元気良く回るようになりました。価格も手ごろですし、おススメしたい商品です」というお声もいただいています。

適合についての疑問にもお答えいたしますので、お気軽にお問合せください。

タグ: